每天对我们狂轰滥炸的信息,有多少是真实的?

严格地说,所有的信息在传播过程中都会被扭曲,哪怕是我们自己亲眼目睹的事件,也会被我们自己充满主观经验的大脑再次加工。

什么是真什么是假,本就难以区分,分辨哪些是无意误读,哪些是恶意中伤,几乎是不可能的任务。

我们为什么相信谣言?

问题来了。举个例子,条件一,已知某饮料中含有咖啡因和苯甲酸钠;条件二,国家A类精神药品中有一个叫苯甲钠咖啡因,于是有人得出结论说该饮料可以治疗精神病。你会相信吗?

没有专业背景,我们只有依靠其他线索辅助判断。如果结论出自一边喝饮料,一边看药盒的孩子之口,你肯定不会当真,但如果出自专家,你很可能不会怀疑。果粒橙中检查出多灵菌,本来让人恐慌,但是美国食品药品监督管理局(FDA)说“没事”,由于FDA的一贯严谨可靠,大家就算吃下一颗定心丸。相信权威是迅速判断真假的捷径,但有时也会被无良者利用。药品广告上让演员穿着白大褂正是利用了“权威效应”。

那么,如果消息出自记者的报道,人们也会轻易相信吗?

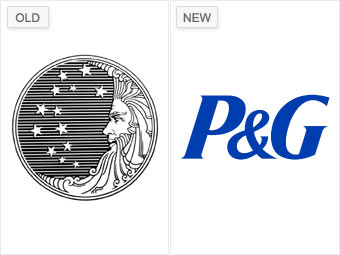

是的。事实上一则信息不论是真是假,信以为真都是人们看到它时的第一反应,怀疑永远都是一件更费脑筋的后续动作。轻信的力量强大得让人难以置信——宝洁公司曾因为有人怀疑他们和撒旦教会有联系,而不得不改掉了已经使用一百多年的“月亮人”商标。只是因为人们相信宝洁那个商标上的13颗星代表的不是19世纪50年代美国的13个州,而是代表魔鬼;“月亮人”的胡须则形成了“野兽数字”666。

宝洁公司曾因为有人怀疑他们和撒旦教会有联系,而不得不改掉了已经使用一百多年的“月亮人”商标。只是因为人们相信宝洁那个商标上的13颗星代表的不是19世纪50年代美国的13个州,而是代表魔鬼;“月亮人”的胡须则形成了“野兽数字”666。图片来源:cnn.com

是美国人太轻信吗?看看当下星座是多么流行就知道我们自己是有多轻信了。星座上说你是一个完美主义者,执着地追求着每一个细节,你就立刻想起那些自己认真工作,连PPT上的一个标点错误也不放过的感人场景,完全想不起来脚上的袜子还破着一个洞。这就是“证实偏见”,每看到一个信息我们都会好心地帮它找证据,而不是反驳它。

也许你不相信星座,但你很可能相信手机辐射影响身体健康,所以从来不把手机放在裤兜里,因为有一次你把手机放在枕边睡觉,第二天就头疼了。尽管你知道现在下雨不是由于你昨晚打了个喷嚏,前后发生的两件事情不一定存在因果联系,可是手机辐射还是小心为妙。“宁可信其有不可信其无”,于是你又相信了一个谣言。

我们对损失简直厌恶透了。(“损失厌恶”详见《 沉没成本谬误(一):你是如何被“套牢”的? 》)想象一下给你一个苹果,你会很高兴,但如果给了两个又拿回来一个呢?对损失一个苹果的厌恶就完全掩盖了你对得到一个苹果的喜悦。

对损失的焦虑推动着我们把信息传播出去,以帮助更多人避免蒙受损失,心理学家约拿•伯杰(Jonah Berger)在统计了《纽约时报》的分享数据后发现,那些能够激起人们包括焦虑在内的情绪的文章更容易被分享给他人。(详见《 如何制造一条“被疯狂转发的微博”? 》)

怎样粉碎谣言?

一个信息在人群中激起的焦虑会像水波般一层一层地传播,也许你第一次听说时并不相信,但是三人成虎,说的人多了,也不由得你不当真。于是这样一个谣言流传20年——即便是21世纪的人们,也相信了一个跨国日用品公司和魔鬼存在某种勾当。

如果每一个谣言只要换个商标就可以解决就好了,然而更多的时候,一盆脏水泼到我们身上,我们的第一反应是向众人解释“他泼错了”,可破除谣言没那么容易,有时越描越黑,事与愿违。心理学家发现,当人们的观念已经形成,你对他们的任何一个反驳都可能成为反过来伤到自己的子弹。

这种现象被称为逆火效应。 布伦丹•奈恩(Brendan Nyhan)等人曾经写过两个消息,第一条是假消息,说美军在伊拉克找到了大规模杀伤性武器,第二条是真消息,说美军其实没有找到。他发现对于一开始就支持战争的人们来说,他们对第二条消息不以为然,反而更加相信第一条消息了。(详见《 谣言面前,真相也投降 》)实际上,对于大多数谣言的受害者来说,每一次反驳都会强化人们对谣言的记忆,对谣言信以为真。

对于消息真假的判断除了消息来源以外,我们还愿意相信熟悉程度。一个“曾经在哪听说过”的消息更容易被我们相信。 弗吉尼亚大学心理学家伊恩•斯库尔尼克(Ian Skurnik)和密歇根大学的诺波尔特•施瓦兹(Norbert Schwarz )等人发现,人们在听到一个消息一段时间之后就会忘记它的来源,再次听到时觉得很熟悉,就会相信。年龄越大越是如此。他给人们阅读一些信息并告诉他们真假,重复三遍的信息,17%被误记成真的,而3天以后,老年人平均会把假信息中的40%误记为真的。

那么谣言是辟还是不辟呢?奥巴马当年竞选总统时也碰到这么一档麻烦事儿,有记者造谣他其实早已秘密是一名穆斯林了,而不是信仰基督教。奥巴马很为难,请来心理学家出谋划策, 施瓦兹等人组成的心理专家顾问团给他出主意:不要直接反驳谣言,而是做对的事,树立正确的形象。竞选的最终胜利也许足以证明这一次奥巴马危机公关的成功,赢得了大多数。

2007年,宝洁公司起诉安利分销商散播谣言时胜诉,获得了1925万美元的经济赔偿,但仍然有人坚持他们和魔鬼存在某些联系;奥巴马虽然赢了选举,但仍然有人相信他不是基督徒。还有人坚信登月是个骗局,还有人等待2012年底的世界末日——谣言就像阴影,我们无法让它彻底消失,但可以做的是让更多的地方享受到阳光。

阅读更多

Tode网谣言粉碎机主题站合集《 谣言粉碎机 》

New York Times-Rumor’s Reasons

Snopes-Trade mark of the Devil

Wikipedia-Barack Obama religion conspiracy theories

Skurnik, I., Yoon, C., Park, D. C., & Schwarz, N. (2005). How warnings about false claims become recommendations. Journal of Consumer Research, 31, 713-724.

感谢 @比喻是个好东西 @维晨mistletoe 对本文的贡献

更正: “损失厌恶”部分,在较早前的文章版本中阐述错误,现在已经隐去。非常抱歉。谢谢网友 @melysee 指正。