众所周知,现行公历中,平年有365天,闰年有366天。如何用“整除法”判断闰年,这事连小学生都清楚;农历中有闰月,“十九年七闰”的传言也颇为流行。但“闰秒”,究竟又是怎么一回事?

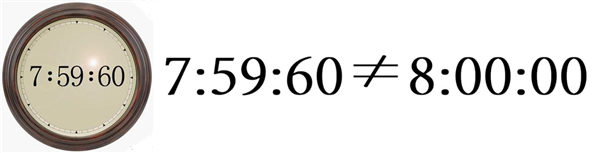

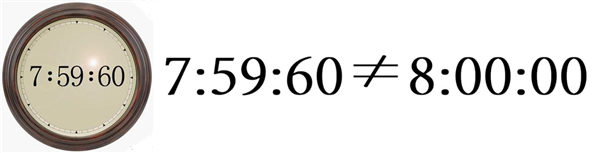

继2008年年初后,本年度我们将再次见识到“闰秒”。中国科学院国家授时中心近日宣布,今年7月1日07:59:59之后要加上一个“07:59:60”,它就是闰秒。

天文时,最自然的计时系统

要搞清楚闰秒,先得从历法的历史说起。历法是在天文观测中产生的。寒来暑往,日升日落,经过对自然节律漫长的观察,古人逐渐认识到年、月、日等时间概念。

1年,即1个寒暑周期,也就是约等于地球绕太阳一周的时间。更准确地说,真正的寒暑周期是太阳在黄道上运行1周的时间,即为1个“回归年”。月的概念则来自月亮的运行,月亮的圆缺周期就是“月”,或者叫“朔望月”。现行公历中也借用了这个概念,虽然它不再反映月相变化。“日”的概念最为自然,因为日夜的周期性最明显。我们取太阳两次到达某个点的时间差为一日,定义为“太阳日”。至于比年月日更小的时间单位,则是在“日”的基础上平分得到的。

有了年、月、日的概念,就可以构建历法系统。根据细节的区别,历史上曾经有过很多种历法系统,但它们都是在天体运行基础上建立起来的,所以这样的历法系统统称为“天文历”。

天文历的优越性不言而喻,但它所确定的天文时标有一个巨大缺陷,那就是时间长度的不均匀性。比如,如果地球自转速度发生了变化,那么由此得出的时间长度也会发生变化。

而随着科学技术的发展,对时间的精度要求越来越高,在很多精密科学中,失之“毫秒”,谬以千里。天文时的精度已经远远不能满足现代社会的需要,于是,原子时便诞生了。

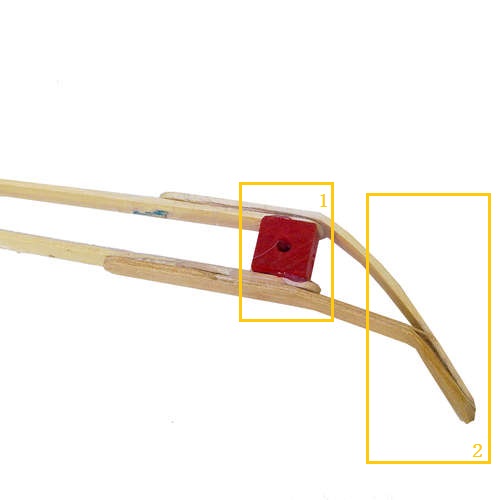

传统的沙漏计时器,以及依靠太阳位置来测定时间的日晷,都是古老的计时装置。图/Wiki commons

原子时,精确而刻板的时标

科学家发现,原子内部的某些运动是非常稳定的,而且不受外界条件的影响,这给时间标准的再现和统一提供了方便。20世纪60年代,国际计量大会决定用“原子秒”取代原来的“天文秒”。

一般情况下,制订历法时先根据自然周期确定回归年、朔望月、太阳日等计时单位的长度,然后再划分秒长。比如,先测定1日的长度,再规定1日的86400分之1为1秒。但原子时与宏观自然周期没有本质的对应关系,它们的设置带有随意性和人为性。在制订时是先定秒长,再按照“60秒1分钟,60分钟……”的原则推得年月日的长度。

如何确定“原子秒”的长度呢?大自然中的固有周期当然是最重要的参照。比如,在较长一段时间内,利用原子时所得到的1天要尽量接近用太阳时得到的1天。否则就会给生活带来很多不便。

考虑到这一点,在1967年召开的第13届国际度量大会上,人们确定了原子秒的长度:以铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应辐射的9192631770个周期的持续时间为1秒。这个时间单位已经成为国际单位制中的基本单位之一。

既然秒长确定下来了,1天的时间也就确定了。无论地球自转如何变化,每天都是86400秒。在这个意义上我们可以认为,原子时是以秒长为出发点的。

但无论如何,原子时已经失去了时间的原始意义,尽管它可以调整到比天文时更接近日月运行的真实周期,但这其实只是外在形式上的接近而已。不过,还是有很多人认为,虽然原子时不是原始意义上的时间,但既然它异常精确,在日常生活中使用又何妨呢?

“子夜太阳”奇观?

主张在生活中使用原子时的人忽略了一个重要的事实,那就是,地球的自转速度并不均匀,从长远来看,这种不均匀并非时快时慢,而是越来越慢,所以误差只会逐渐积累。

而原子时丝毫不顾及天地得变化,它精确而刻板,按照自己的固有速度一往无前。如果简单地采用原子时,就会出现这样的情况:太阳升到了上中天,时钟却敲响了子夜12点。当然,这需要很长时间的积累。科学家估计,要经过数千年,两者相差才能达到12小时,才会出现“子夜太阳”的奇观。这看起来似乎微不足道,但它对于现代社会来说,是一个无法忽略的误差。

因此,天文时形象,原子时精确;天文时分日为秒,原子时积秒成日;天文时是诗人笔下的春云秋月、北雁南飞,而原子时则是加速器中转瞬即逝的幽灵;天文时宏大,以日月为载体,统摄世间万物;原子时精深,隐身于玄奥幽邃的原子之中,使万物谐调一致;柏拉图会对天文时的误差疑惑不解,柏格森则慨叹,原子时使人类离真实的时间又远了一步!

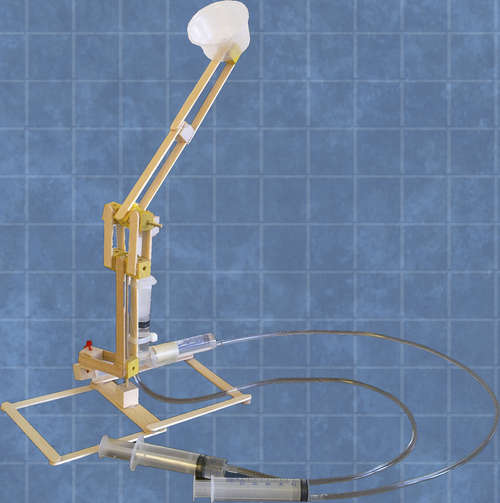

要现在人们使用的计时系统,其实就是天文时和原子时相调和的产物。图/deviantart.com

闰秒,协调世界!

天文时和原子时各有特色,却又都难以单独承担起为现代社会计时的重任。也许把两者的优点结合起来,会有一种更好的计时方式。我们现在采用的,正是这样一种计时系统——“协调世界时”。严格来讲,协调世界时不是一种单独的时标,而是原子时和天文时(世界时)相调和的产物。这个充当中介的“调解人”就是闰秒。

1972年,国际计量大会对世界时做了调整,方法是:当世界时与原子时之差将要超过0.9秒时,就在世界时的时序上加上1秒,这1秒称为“(正)闰秒”。因此,闰秒就是让原子停下脚步,等候太阳1秒钟。也可以说是原子向太阳“看齐”——精确的时间向不精确的时间“看齐”!

具体什么时候出现闰秒,由国际地球自转和参考座标系统决定。一般规则是,如果本年度有闰秒出现,那么它会出现于6月或12月最后一天的最后一分钟(这里说的是中时区的时刻)。正常的时序是“……23:59:59,00:00:00……”,有正闰秒时,要在两者之间加一个“23:59:60”,而有负闰秒时,只需在正常时序中去掉23:59:59即可。

协调世界时,在宏观上是天文时,在微观上是原子时。我们钟表里的秒针以原子时的频率跳动,却必须时刻不离天文时左右。这样协调的意义在于,两种时标的差距始终不会超过1秒,避免了时刻与自然节律的明显不一致。

历法改进,闰秒存废?

虽然闰秒有十分重要的意义,但并非所有人都支持它的存在。

地球自转越来越慢,所以闰秒的出现越来越频繁。自1972年以来,已经出现过24个闰秒,而且都是正闰秒。也就是说,在40年的时间里,原子时比世界时快了24秒。闰秒的出现频率显然太高。

更为棘手的因素是地球自转速度的不可预测性。假如地球自转均匀变慢,那么我们就可以像公历的闰年那样解决闰秒问题。但地球自转速度的不均匀,使得闰秒的出现没有规律。

对于普通人来说,闰秒无足轻重。但对于某些对时间要求较高的系统,如全球定位系统、金融交易系统和空中交通管制系统等来说,这1秒可能意味着误差、损失甚至灾难,成为新时代的“千年虫”。

为了应对这种现象,除了提高系统的智能程度,科学家还提出一些针对时标的建议。比如不用闰秒而采“闰时”,这样就能大大减小调整的频率,只需几百年或上千年调整一次。

但也有人坚持走精确路线,主张取消闰秒,同时连天文时也取消,而单纯用原子时计时。目前国际上这种呼声最高,包括计量、电信、无线电方面的国际组织,均支持这种做法。可以想象,几年之后,辉煌过近半个世纪的闰秒可能会退出历史的舞台。和它一起离开的,则是承载着人类童年之梦的天文时标。