除了父母,也许每一个人都受到过隔代的照料,无论是外公外婆,还是爷爷奶奶,他们都曾经出现在我们童年的生活里,给我们讲故事,买零食,照看和保护着孱弱的自己,尤其在父母不在身边的时候。不过,老人疼爱孩子的程度还是有区别的。那么,在外公、外婆、爷爷、奶奶之中,到底谁是最疼爱我们的老人呢?背后的原因又是什么呢?

祖辈投资,外婆最积极

很多研究发现,外婆最疼爱孩子,其次是外公,再次是奶奶,而爷爷则通常排名最后。早在1980年代,来自加拿大多伦多地区的研究者,约克大学的利特菲尔德(C. H. Littlefield)和西安大略大学的拉什顿(J. P. Rushton)对丧子家庭的调查就发现当孩子夭折之后,老人之中最伤心难过的是外婆,其次是外公和奶奶,悲痛程度最轻的是爷爷。普通人都知道“爱之愈深,痛之欲切”的道理,这一早期研究暗示疼爱孩子最多的是外婆。不过这也只是推论而已,实际情形是否如此,无疑还需要更直接的证据。

研究者们担心直接询问老人最疼爱哪一个孩子,可能难以得到真实答案,因为老人可能不想在外人面前表现出偏心的样子。于是2009年美国卢瑟学院(Luther College)的比绍(D. I. Bishop)等人调查了200多名美国大学生,发现他们跟外婆的互动最为频繁,跟爷爷的交往最少,在彼此的亲密程度上也有类似现象。2年之后, 芬兰赫尔辛基大学的坦斯卡伦(A. O. Tanskanen)等人对英国4000多名青少年的一项调查也发现,老人对孩子的投资,无论是在物质还是在时间方面,外婆都高居榜首,其次是外公,接着是奶奶,最后是爷爷。

也有不少研究从成年人和老年人的角度进行调查。2008年,英国纽卡斯尔大学的波莱(T. V. Pollet)、列托(D. Nettle)和荷兰安特卫普大学的奈里森(M. Nelissen)利用已有的数据库,调查了超过7000名英国公民的家庭信息。他们提供了孩子不到12个月时,老人跟孩子交往的情况。结果显示外婆跟孩子的接触最频繁,娘家人带给孩子的生活必需品、礼物和钱财等都超过来自父亲一方的父母。而在此前对800多位荷兰老人的调查中,波莱等人发现祖辈与孙辈居住的距离在30公里之内时,超过30%的外婆和25%的外公都会跟孩子一周聚上几次。相比之下,只有15%的爷爷或奶奶能够做到这一点。即使距离遥远,最有可能排除千难万险去看望孩子的首推外婆。除了英国和荷兰之外,对包括丹麦、德国、波兰和希腊在内的13个欧洲国家的调查也发现,如果一个老人既有儿子也有女儿,那么无论男女,他们都会更关心女儿的孩子。

谁是亲生骨肉,就爱谁

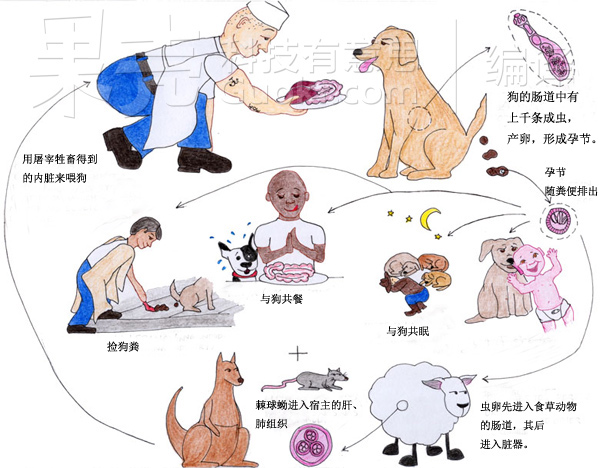

为什么在隔代亲人中,关心和照顾孩子得分最高的是外婆呢?进化心理学家给出了一种可能的解释:这跟双亲身份的确定性差异有关。对于母亲来说,因为是自己怀孕,她可以百分之百地确信孩子是自己的;可是对父亲来说,自己女人生下的孩子是不是自己的骨肉,则未必总是百分之百。

已有的研究发现,现代西方社会中男人抚养非亲生子女的概率在3%左右,这还是在各种节育技术发明之后的结果。因而很多研究者都认为,在现代的避孕药和安全套发明之前,在亲子鉴定的DNA技术出现之前,尤其是在更古老的距今200万年前到距今1万年前的更新世(编辑注:地理学名词),男人被戴绿帽子的概率则可能高达10%,或更高。戴绿帽子的代价对男人来说,简直是生命中不可承受之重,他们可能含辛茹苦十几年都在帮着别的男人养孩子,为此他们还失去了跟其他女人合作造人的机会。因此,在男性的内心里他们对于孩子到底是不是自己的,有着根深蒂固的焦虑。进化心理学理论认为,两性对各自亲本身份的确定性不同,这会直接影响他们对孩子的投资。

除了父母之外,祖辈投资同样受到亲代身份确定性的影响。外婆是双重确定,因为母亲确定孩子是自己的,而外婆也确定母亲是自己的孩子,因此外婆是百分之百地确定外孙和外孙女都是自己的亲生骨肉。相比之下,爷爷是双重不确定,因为父亲不能确定孩子是自己亲生的,而爷爷也不能确定父亲是自己的孩子,因此爷爷确定孙子孙女是亲生的信心最低。

编辑的话:

谁对你最好?为什么会出现“隔代亲”现象?这里有经济、文化、地域等很多原因,但进化心理学不失为一个有趣的角度。

参考文献

Bishop, D. I., Meyer, B. C., Schmidt, T. M., & Gray, B. R. (2009). Differential investment behavior between grandparents and grandchildren: The role of paternity uncertainty. Evolutionary Psychology, 7, 66-77.

Danielsbacka, M., Tanskanen, A. O., Jokela, M., & Rotkirch, A. (2011). Grandparental child care in Europe: Evidence for preferential investment in more certain kin. Evolutionary Psychology, 9, 3-24.

Laham, S. M., Gonsalkorale, K., & von Hippel, W. (2005). Darwinian grandparenting: Preferential investment in more certain kin. Personality and Social Psychology Bulletin 31, 63–72.

Littlefield, C. H., & Rushton, J. P. (1986). When a child dies: The sociobiology of bereavement. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 797-802.

Pollet, T. V., Nelissen, M., & Nettle, D. (2009). Lineage based differences in grandparental investment: Evidence from a large British cohort study. Journal of Biosocial Science, 41, 355-379.

Pollet, T. V., Nettle, D., & Nelissen, M. (2007). Maternal grandmothers do go the extra miles: Factoring distance and lineage into differential contact with grandchildren. Evolutionary Psychology, 5, 832-843.

Tanskanen, A. O., Rotkirch, A., & Danielsbacka, M. (2011). Do grandparents favor granddaughters? Biased grandparental investment in UK. Evolution and Human Behavior, 32, 407-415.

怎样加入心事鉴定组?